Willkommen bei LeO, schön, dass Sie da sind!

Wir leben im Odenwald, genauer gesagt in Heiligkreuzsteinach und fühlen uns hier sehr wohl. Unser Verein möchte mit Informationen und Aktionen – wie dem Blühwiesenprojekt – rund um

die uns umgebende Natur, mit Veranstaltungen, wie Themenwanderungen, Vorträgen u.v.m. einen Beitrag dazu leisten, den Odenwald lebenswert zu erhalten. Als UNESCO Global Geopark sollte der

Odenwald über Waldrefugien verfügen. Stark genutzter Wirtschaftsforst müsste langfristig in einen stabilen Waldorganismus überführt werden (siehe Waldwende Heiligkreuzsteinach). Naturschutz liegt uns als Verein am Herzen dazu gehört, dass wir uns dafür stark machen, die Höhenlagen des Odenwalds

frei zu halten von Windindustrieanlagen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite Windkraft im Odenwald. Dazu gehört

selbstverständlich auch, dass wir über die Artenvielfalt berichten, interessante Artikel dazu finden Sie unter Wussten Sie

schon. Termine unserer Veranstaltungen und des nächsten Stammtischs finden Sie hier. Last but not least, unseren

Aufnahmeantrag und die Satzung finden Sie unter Materialien und Downloads.

Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach e. V.

Geplante Windkraftprojekte in Heidelberg und an der Bergstraße (HD/RNK-VRG01-W, Weißer Stein, HD/RNK-VRG02-W, Lammerskopf)

Einwendungen gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar

Wir erheben folgende Einwendungen gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie

1 Missachtung der Einschätzung von Behörden, Umweltverbänden und Fachstellen

Insbesondere seitens mehrerer Behörden in Heidelberg bestehen erhebliche Bedenken gegen eine Ausweisung von Konzentrationszonen am Lammerskopf, diese Gebiete wurden als ungeeignet eingestuft [1].

BUND und NaBU haben sich gegen die Bebauung des Lammerskopfs ausgesprochen, obwohl diese Organisationen bei anderen Gebieten den Bau von Windrädern befürworten [2, 3].

2 Ökologie und Wasserversorgung

Die geplanten Projekte Weißer Stein (HD/RNK-VRG01-W) und „Lammerskopf“ (HD/RNK-VRG02-W) sind besonders streng geschützte Waldgebiete (FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutz-gebiete im UNESCO-Geopark Odenwald).

Der Standort Lammerskopf besitzt für alle natur- und artenschutzrelevanten Kriterien ein besonders hohes Konfliktpotential [4].

Der Standort Weißer Stein liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Bergstraße-Mitte bzw. Landschaftsschutzgebiets Bergstraße-Nord [5].

Alle Flächen liegen vollständig im ausgewiesenen Immissionsschutzwald und sind Teil des Naturparks Bergstraße-Odenwald.

Die geplanten Flächen für die Windkraftanlagen Weißer Stein (HD/RNK-VRG01-W) und „Lammerskopf“ (HD/RNK-VRG02-W) liegen im Bereich von Wasserschutzgebieten (Wasserschutzzone III), die der Trinkwassergewinnung dienen [4, 5].

Zur Vermeidung von erheblichen, dauerhaften Schädigungen der Ökologie dieser geschützten Gebiete sind Gutachten zu erstellen und jeder einzelne Aufstellplatz wäre ggf. sorgfältig auszuwählen, was Verzögerungen zur Folge hat. In Gebieten ohne Schutzstatus wäre der Bau von Windrädern dagegen innerhalb eines Jahres möglich.

3 Brandschutz

Es wird immer wieder von Bränden an Windrädern berichtet [6, 7]. Die geplanten Windkraftwerke in den Flächen Weißer Stein (HD/RNK-VRG01-W) und „Lammerskopf“ (HD/RNK-VRG02-W) liegen in besonders großen, abgelegenen und geschlossenen Wäldern, in denen insbesondere in Sommern mit großer Trockenheit erhebliche Waldbrandgefahr besteht. Darauf wird von den zuständigen Behörden regelmäßig hingewiesen.

Von den 80 offengelegten Wind-Vorranggebieten in der Region Rhein-Neckar handelt es sich um die flächenmäßig größten, weshalb sich Brände hier besonders verheerend auswirken würden.

4 Ökonomie

Wälder erfordern Rodungen, Zuwegungen und lange Stromleitungen durch unwegsames Gelände, der Bau von Windkraftanlagen ist daher teurer als in der Ebene. Standorte in den Höhenlagen haben zwar einen ca. 20% höheren Ertrag, was aber durch längere Rotorblätter, größere Nabenhöhen und eine größere Zahl von Anlagen in der Ebene kompensiert werden kann [6].

Der Odenwald ist Schwachwindgebiet. Nach dem Energieatlas BW [8] beträgt die mittlere gekappte Windleistungsdichte im Bereich Weißer Stein max. 250 – 310 W/m2, im Bereich Lammerskopf max. 310 – 375 W/m2 in 160 m über Grund und ist somit noch als gering einzustufen. Der Nutzen steht somit in keinem vernünftigen Verhältnis zum Schaden.

Der Wirkungsgrad bestehender Anlagen in der Region liegt nur zwischen 20% und 25% (Beispiel Greiner Eck: Fünf 3 MW-Anlagen laufen ca. 6.000 Stunden und erzeugen dabei ca. 28 Mio. kWh pro Jahr = 21%) [9].

Windparks im Offenland sind aus ökologischen und ökonomischen Gründen gegenüber besonders geschützten Waldgebieten zu bevorzugen. Realisiert ist das bereits in Teilen von Rheinland-Pfalz [6].

Wir fordern eine Nachmeldung von Vorranggebieten in Mannheim und in Bereichen, in denen viel Strom benötigt wird. Folgende Flächen halten wir hier beispielsweise für sinnvoll: Am Autobahnkreuz Walldorf (dann könnte SAP unmittelbar davon profitieren), auf der Friesenheimer Insel oder alle von Heidelberg vor einigen Jahren gemeldeten Flächen in der Ebene, die jetzt komplett fehlen.

Zusammenfassung und Antrag

Die geplanten Windkraftanlagen am Weißen Stein (HD/RNK-VRG01-W) und Lammerskopf (HD/RNK-VRG02-W) sind gegenüber den anderen genannten Wind-Potentialflächen in höchstem Maße ungeeignet.

Aus diesen Gründen beantragen wir beim Verband Region Rhein-Neckar, die Ausweisung der genannten Vorrangflächen für die Nutzung von Windenenergie zurückzuziehen.

________________________________________________________________

Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach e. V.

Verantwortlich: Martina Gaudes und Bernhard Stay

https://www.lebenswerter-odenwald.de/

Lebenswerter-Odenwald@posteo.de

Quellenangaben

[1] https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=23410

[2] https://www.bund-heidelberg.de/klimaschutz/windkraft-in-heidelberg/windpark-weisser-stein-hoher-nistler/

[3] https://www.nabu-heidelberg.de/themen-und-projekte/windkraft-2023/

[4] http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/wind/Begruendung/Steckbrief_KZW_14.pdf

[5] http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/wind/Begruendung/Steckbrief_KZW_11.pdf

[6] Windkraftwerke im Wald – Bewertung und Alternativen. UPI – Umwelt- und Prognose-Institut e. V. 3. Auflage 2024

[7] https://www.spiegel.de/panorama/losheim-am-see-windkraftanlage-im-saarland-abgebrannt-truemmer-stuerzen-auf-strasse-a-1a81a3a9-483d-450d-a184-c0794106af5c

[8] https://www.energieatlas-bw.de/wind/windatlas-baden-wurttemberg

[9] Informationen zum Windpark Greiner Eck, https://windpark-greiner-eck.de

Liebe LeOs und Interessenten,

eben habe ich mir die Karte zum Regionalplan Windenergie der Metropolregion Rhein-Neckar angeschaut und war schockiert. Im Raum Mannheim sind keine Vorrangflächen mehr vorgesehen, dafür sollen

hier im vorderen Odenwald viele Höhenrücken (Lammerskopf bis zum Weißen Stein) bebaut werden. Für die Mannheimer freut es mich, doch für unsere Höhenrücken im Odenwald ist dies eine

Katastrophe. Hier ist die Karte:

https://www.m-r-n.com/projekte/windenergie/1.%20Offenlage/Raumnutzungskarte%20Blatt%20Ost.pdf

Wir bereiten zurzeit noch Vorschläge für Einwendungen vor, die ich Euch schicke, sobald diese fertig sind. Es ist möglich, Online dazu Stellung zu beziehen.

Die Beteiligungsplattform zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie ist vom 05. März 2024 bis 13. Mai 2024 aktiv.

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie/

Auf dieser Seite kann auch der Plan zur Freiflächen-Photovoltaik eingesehen

werden. Diese Anlagen verschlingen riesige Flächen, die der Tierwelt und der Landwirtschaft dann nur noch zum Teil zur Verfügung stehen.

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-photovoltaik/

Es wäre sehr

wichtig, dass möglichst viele persönliche Stellungnahmen von Euch geschrieben werden. Vielen Dank dafür im Voraus!

weitere Infos gibt es in der Jahreshauptversammlung am 20.3.24 (siehe Termine)

Herzliche

Grüße

Martina

Gaudes

Dr. Albrecht Schütte: Windräder nicht auf dem Lammerskopf

Ausbauziele für die Region können auch ohne Eingriff in dieses ökologisch hochwertige Gebiet erfüllt werden

Zu der Diskussion um Windkraftanlagen auf dem Gebiet des Lammerskopf zwischen Schönau und Ziegelhausen, nimmt der örtliche Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte (CDU) einmal mehr klar Stellung:

„An vielen Orten in unserer Region machen sich die Gemeinden auf, in Abstimmung mit ihrer Bürgerschaft, an geeigneten Orten die Windkraft deutlich auszubauen. Dabei binden die Kommunalvertreter ihre Bevölkerung ein und informieren rechtzeitig, zum Teil finden auch Bürgerentscheide statt. Gleichzeitig wird abgewogen, wo sich der Ausbau aufgrund der Windhöffigkeit besonders lohnt versus welche ökologischen Eingriffe damit einhergehen. Auch die Veränderung des Landschaftsgebietes - Stichwort Umzingelung – wird anderenorts berücksichtigt.“

Leider fehlen Einbindung der Bürgerschaft und Abwägung verschiedener Ziele für das Gebiet des Lammerskopfs. Bürgerinnen und Bürger, Kommunalvertreter ebenso wie die Abgeordneten erfuhren aus der Zeitung, dass hier auf 660 Hektar bis zu 15 Anlagen geplant sind. Zudem wurden die ökologischen Eingriffe, vor allem in das FFH-Gebiet, nicht einmal grob bewertet. Kein Wunder, dass im Gegensatz zu anderen Standorten BUND und NABU den Standort Lammerskopf ablehnen.

Keineswegs, so Schütte, gehe es um eine Blockade sämtlicher Windkraftanlagen in der Region. Ganz im Gegenteil: Die von den Kommunen und der Bürgerschaft gewollten Flächen liegen deutlich über dem Flächenziel von 1,8%, welches Bund und Land den Regionen als Vorrangfläche für Wind vorgegeben haben.

„Wenn in der Region ausreichend Windkraftanlagen entstehen, macht es überhaupt keinen Sinn, gegen die ökologische Vernunft und gegen den Willen der überwiegenden Mehrheit der betroffenen Menschen gerade am Lammerskopf mit aller Gewalt Windkraftanlagen durchzusetzen.“, so der CDU-Abgeordnete.

Zum Abschluss geht der Vertreter für den Wahlkreis Sinsheim-Neckargemünd-Eberbach auf landesweite Fragestellungen ein: In den letzten Monaten hat sich Schütte mit Kleinen Anfragen zu innovativen Konzepten von Windkraftanlagen https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4543_D.pdf und den Standorten der bereits betriebenen Anlagen https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17_4780_D.pdf an die Landesregierung gewandt.

„Ich bin fast vom Stuhl gefallen, dass 58% der Windkraftanlagen in Baden-Württemberg im Wald stehen und nur ein Prozent im Industriegebiet, obwohl gerade dort Firmen immer wieder Windkraftanlagen direkt auf ihr Gelände bauen wollten, um den Strom selbst zu nutzen.“ Ein Grund, der hier genannt wird, ist die vorgegebene maximale Höhe von Bauwerken. „Hier“, so Schütte, „müssen wir unbedingt nachschärfen. Es macht ökonomisch und ökologisch keinen Sinn Windkraftanlagen weg vom Verbraucher statt direkt in Industriegebieten – natürlich mit ausreichend Abstand zu Wohngebieten - zu installieren.“

Dr. Schütte vor Ort am Lammerskopf

rettet-den-odenwald.de hat eine Petition für die Erhaltung unseres Waldes auf den Weg gebracht. Es wäre sehr schön, wenn Ihr Euch beteiligt und diese weiter verbreitet.

Link zur Petition:

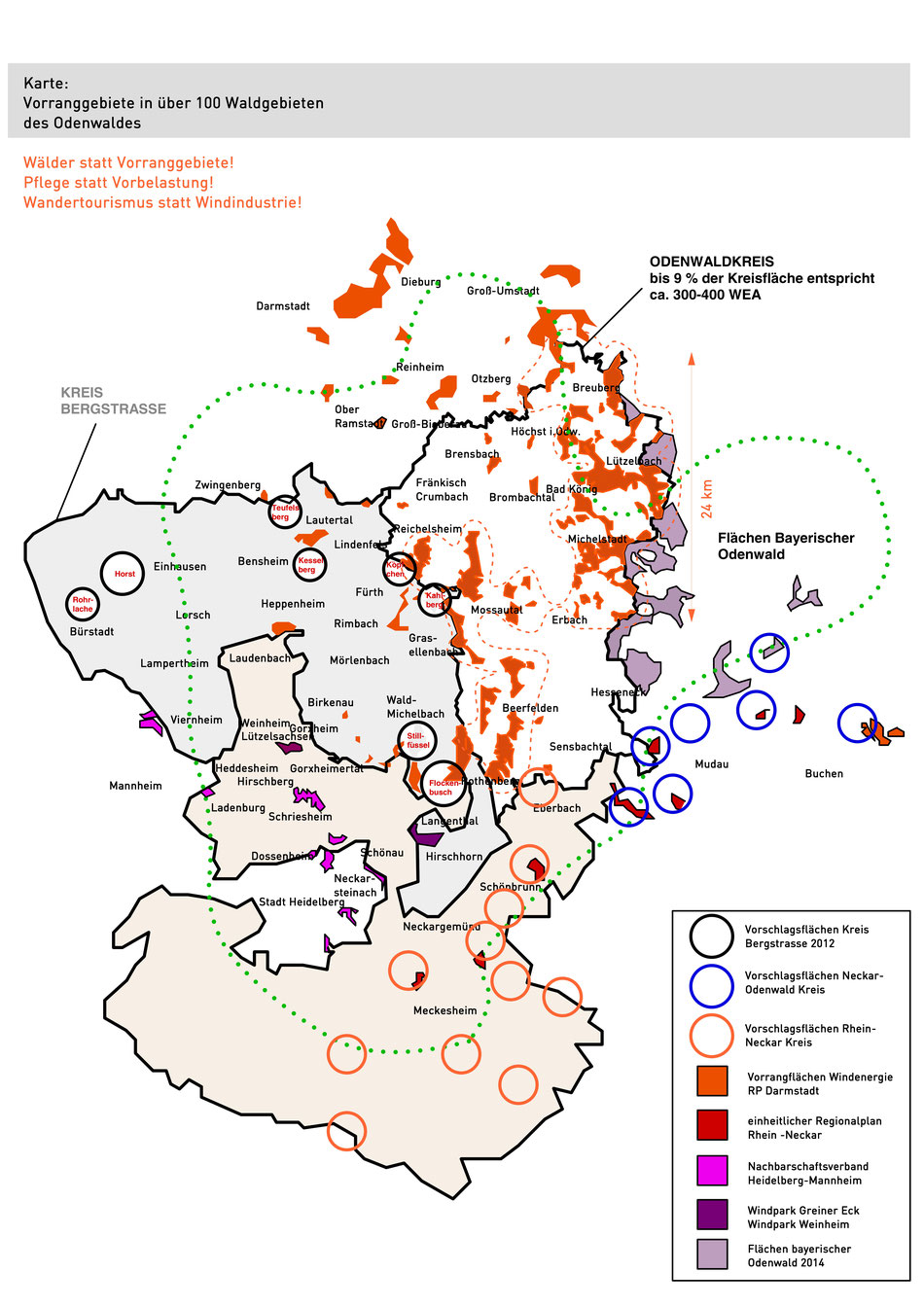

Im Anhang ist ein Auszug der Karte für die möglichen Flächen für Windkraftanlagen zu sehen. Diesen Flächen wurde die Windhöffigkeit zugrunde gelegt, sie wurden jedoch nicht auf eine endgültige

Eignung geprüft.

Die gesamte Karte ist zu finden auf:

Bleibt der Odenwald noch lebenswert?

Am 7.11.2022 luden Bündnis 90/Die Grünen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Windenergieausbau im Rhein-Neckar-Kreis ins Kirchenzentrum „Arche“ in Neckargemünd ein. LeO-Vertreter waren vor Ort und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Moderator war der Grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein, geladen zur Podiumsdiskussion waren Vertreter der Grünen, des BUND sowie der Windkraftprojektierer Jürgen Simon, der das Windindustriegebiet am Greiner Eck projektiert hatte. Im Publikum saßen auch Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Region. Man war sich im Gremium einig, dass der Kreis jetzt massiv die Windkraft ausbauen müsse, um auf Grund der Energiekrise eine sichere und günstige Stromversorgung zu gewährleisten. Staatssekretär Baumann von den Grünen gab die Marschrute bis 2040 vor. In diesem Zeitraum sollen in Baden-Württemberg 2100 WEAs gebaut werden. Landschaftsschutzgebiete sind hierbei nicht mehr ausgenommen. Damit das Ziel erreicht werden kann, hat die Bundesregierung schon mal vorsorglich die Erneuerbaren Energien „zum öffentlichen Interesse“ erklärt und Landschafts- sowie Artenschutz per Gesetzesvorgabe geschleift. D.h. selbst geschützte Tierarten dürfen getötet werden, solange die Art insgesamt nicht gefährdet ist. Interessanterweise hatte die Vertreterin des BUND, Dr. Amany von Oehsen, damit keinerlei Probleme. Auf die Frage eines Zuhörers, wie sich diese Vorgehensweise mit dem EU-Recht deckt – im Bereich Artenschutz wird Deutschland schon lange wegen unzureichender Maßnahmen gerügt – wurde von Staatssekretär Baumann lapidar auf das (eigentlich untergeordnete) neue deutsche Gesetz verwiesen. Frei nach dem Motto: „Dann soll uns die EU doch mal verklagen!“

Derzeit herrscht in der Windkraftbranche Goldgräberstimmung. Das Abschalten von dutzenden von zuverlässigen Kraftwerken und der parallele Zubau der volatilen PV- und Windkraftanlagen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Strompreise explodiert sind. Das Angebot an Strom wurde schlichtweg verknappt und der Preis damit politisch gewollt in die Höhe getrieben. D.h. dass z.B. Windstromproduzenten bei gleichbleibenden Kosten den hohen Börsenpreis für Strom kassieren, gegen niedrige Börsenpreise durch Garantiezahlungen vom Steuerzahler aber abgesichert sind. Es wird ihnen sogar Strom vergütet, den sie gar nicht produziert haben, etwa wenn wegen Stromüberproduktion Anlagen aus dem Wind genommen werden. Dies führt offensichtlich dazu, dass für Flächen mittlerweile Pachterlöse in astronomischer Höhe bezahlt werden können. Die Beträge bewegen sich zwischen 150.000 bis fast 300.000 Euro pro Windrad selbst im Schwachwindgebiet Rhein-Neckar-Kreis. Diese gewaltigen Summen schienen sogar dem Windprojektierer Jürgen Simon unverständlich. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Geld jemals mit dem zu erwartenden Windertrag zu erwirtschaften sei. Manch einem Bürgermeister und vielen Gemeinderäten stehen bei diesen Beträgen jedoch die Dollarzeichen in die Augen geschrieben. Für die Teilnehmer des Diskussionsforums war aber alleine der Krieg in der Ukraine bzw. Putin für die hohen Strompreise verantwortlich. Laut dem Grünen Staatssekretär Baumann muss man sich vom „unzuverlässigen Gas aus Russland unabhängig machen und stattdessen auf eine zuverlässige Stromversorgung, hauptsächlich basierend auf Wind,“ setzen.

Für den Rhein-Neckar-Kreis und den Odenwald bedeutet das langfristig eine flächendeckende Komplettindustrialisierung durch die Windindustrie. Moderne Windanlagen erreichen derzeit eine Höhe von 250 Metern! Ihre gesicherte Energieleistung beträgt genau null Kilowatt. Strom muss jedoch millisekundengenau in dem Moment erzeugt und bereitgestellt werden, wo er nachgefragt wird. Deswegen steht hinter jedem Windrad ein konventionelles Kraftwerk als Backup. Das und die permanenten Eingriffe ins Stromnetz zum Verhindern von Blackouts treiben die Kosten für den Stromverbraucher in Schwindel erregende Höhen. Dabei ist es vollkommen egal, dass der Windstrom so günstig erzeugt werden kann. Zwei parallele Stromsysteme kann sich auf Dauer niemand leisten. Versucht man zusätzlich noch, den Strom in Wasserstoff umzuwandeln, um ihn zu speichern, wird er praktisch unbezahlbar. Darauf angesprochen, meinte Amany von Oehsen, dass sich die Menschen darauf halt einstellen“ müssten.

Dies alles vor dem Hintergrund, dass sämtliche Ausbaumaßnahmen der Windkraft im Land keinerlei messbaren Effekt auf das Klima haben, dafür aber die Lebensqualität sowie Natur und Umwelt in der Region ruinieren. Der Ausbau wird sich hier hauptsächlich auf die ländlichen Gebiete konzentrieren. Einen freien Blick ohne eine Windindustrieanlage wird es in naher Zukunft nur noch in den Städten geben.

Vorstand Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach e.V.

LeO e.V. beleuchtet in dieser kleinen Artikelserie die Themen Arten-, Umwelt, Natur- und Klimaschutz und wie sie zusammenhängen.

Im ersten Teil beschreiben wir die Entstehung der Artenvielfalt in Deutschland und welchen Einfluss der Menschen darauf

hatte.

Wohl noch nie war das Bewusstsein in der Bevölkerung für Klima-, Umwelt-, Natur- und Artenschutz so ausgeprägt wie momentan. Umweltschutzverbände, Parteien und sogar Industrieunternehmen bekennen

sich in nie gekannter Einigkeit zu diesen Zielen. Kein Gesetz und kein Projekt ist heuer durchführbar, steht es nicht irgendwie im Einklang mit obigen Schutzmaßnahmen. Über allem thront jedoch

der Klimaschutz, der - so die Annahme - alle anderen Ziele automatisch mit abdeckt: Wer das Klima schützt, der betreibt automatisch auch Arten-, Umwelt- und Naturschutz. In dieser kurzen

Artikelserie versuchen wir deshalb, die einzelnen Schutzmaßnahmen und ihre Auswirkungen zu analysieren, und legen dabei den Schwerpunkt auf die Artenvielfalt bzw. den Rückgang der Populationen

bei Wirbeltieren und Insekten in den letzten Jahrzehnten.

Zuerst ist festzustellen, dass fast alle der in Mitteleuropa derzeit existierenden Tier- und Pflanzenarten nach der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren aus den östlichen (Warm-)Steppengebieten

eingewandert sind. Ein großer Teil Deutschlands war damals von einem Eispanzer bedeckt. Von Norden erstreckten sich die skandinavischen Gletscher bis zur Mitte Deutschlands und von Süden her

wuchsen die Alpengletscher bis weit in den süddeutschen Raum hinein. Nur ein Streifen südlich der Mitte Deutschlands war eisfrei, allerdings herrschte überall Permafrost. Fast alle Tier- und

Pflanzenarten starben aus, da sie wegen der Alpen- und Pyrenäenbarriere nicht nach Süden und wegen den Karpaten nicht nach Südosten ausweichen konnten. Auf dem amerikanischen Kontinent und in

Asien hingegen gab es diese Barriere nicht. Hier konnten sich Tiere und Pflanzen weit nach Süden zurückziehen und, als es später wieder wärmer wurde, in Richtung Norden ausbreiten. Aus diesem

Grund gibt es z.B. im Kaukasus zehnmal mehr Baumarten, als in Mitteleuropa.

Die große Mehrzahl der Lebensräume dieser eingewanderten Arten ist eng vom Menschen bzw. von der intensiven (nicht zu verwechseln mit der heutigen industriellen!) landwirtschaftlichen Nutzung

durch den Menschen geprägt. Viele Äcker und Felder waren oftmals sandig und karg und boten damit die Grundlage für ein Pflanzen- und Tiereldorado. Fast das gesamte Land war geprägt durch den

menschlichen Eingriff und damit nicht natürlichen Ursprungs. Zu den wenigen natürlichen Ausnahmen zählen z.B. Moorlandschaften, Wald und Gewässer. Durch Waldrodung und Schaffung von Acker-

und Grünflächen hat der Mensch praktisch jeden Quadratmeter Land genutzt und auch ausgenutzt. Die Landwirtschaft hielt die Landschaft von Verbuschung und Bewaldung frei. Dem Boden wurde

jahrhundertelang mehr Stickstoff entzogen als durch Düngung hinzugefügt. Aus heutiger Sicht würde man sagen, der Mensch hat den Boden und das Land ausgebeutet. Ließ der Ertrag nach, dann zog man

weiter und fing anderswo von neuem an.

Da Land jedoch begrenzt war und die Bevölkerungszahlen stiegen, musste man sich andere Möglichkeiten der Bewirtschaftung einfallen lassen. Mit der Sesshaftwerdung entwickelte sich die Dreifelderwirtschaft. Um dem Auslaugen des Bodens entgegenzuwirken, wurden alle drei Jahre Teilflächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, man ließ sie zur Erholung brachliegen und nutzte sie nur zur Viehweide. Hinzu kam, dass vor der Industriellen Revolution praktisch die gesamte Bevölkerung landwirtschaftlich tätig war. Jeder ackerte vor sich hin und bearbeitete seine Parzellen selbständig und unabhängig. Dieses extrem kleinteilige Wirtschaften führte zu einer mosaikartigen Gestaltung der Landschaft und zu einer enormen Artenvielfalt.

Kleine Äcker in der Nachbarschaft zu Wiesen und Wäldern, Bauerngärten rund um die Häuser sowie viele Streuobstwiesen prägten das Ortsbild bis noch in die 1960er Jahre hinein. Dünger war nur so viel vorhanden wie an Tierdung in der Landwirtschaft anfiel. Weidetiere wurden über Nacht auf den Acker gebracht, damit sie den wertvollen Dünger nicht auf den Wiesen fallen ließen. Weiterhin gab es keine Pflanzenschutzmittel, Unkraut musst per Hand gejätet werden und Schädlinge wie z.B. der Kartoffelkäfer wurden von den Kindern per Hand abgelesen. Diese Bedingungen, zusammen mit der Nährstoffarmut im Boden, begünstigten eine unglaubliche Vielfalt an Pflanzen und parallel dazu auch an Insekten und Vögeln. Die nährstoffarmen Flächen leuchteten von dutzenden Blumenarten, die dort wuchsen. Ein Kind im Jahr 2021 kann sich keine Vorstellung davon machen, wie Wiesen früher ausgesehen haben.

Zweiter Teil: Im Zweiten Teil beleuchten wir den Niedergang der Arten mit Beginn der Industriellen Revolution.

Man geht heute davon aus, dass das Artenmaximum in Deutschland vor ca. 150 bis 200 Jahren herrschte. Die Ironie der Geschichte liegt nun darin, dass es erst mit der intensiven Landnutzung durch

den Menschen zu dieser enormen Artenvielfalt kam, der wir heutzutage nachtrauern. Begriffe wie Natur- oder Artenschutz waren damals gänzlich unbekannt.

Doch wie kam es dazu, dass Arten verschwunden sind bzw. die Populationen mehr und mehr zurückgehen? Der Wendepunkt kam mit der Industriellen Revolution. Der Rückgang der Arten und Populationen begann zu Beginn schleichend, fast unmerklich. Die Menschen fanden ihr Hauptauskommen immer häufiger in der Industrie und auch im Dienstleistungsgewerbe. Allerdings besaß noch fast jeder zumindest einen Garten - auch in der Stadt - bzw. betrieb im Nebenerwerb noch eine kleine Landwirtschaft. Letztendlich waren es die EU-Agrarpolitik, der vermehrte Einsatz von Kunstdünger sowie der Import von Tierfuttermitteln in Kombination mit der aufkommenden Globalisierung, was dieser Artenvielfaltidylle mittelfristig ein Ende bereitete.

Die EU setzte auf eine effiziente Landwirtschaft mit maschinell zu bearbeitenden Flächen. Flurbereinigungen legten Grundstücke zusammen, die Landwirtschaft war gezwungen sich anzupassen, d.h. zu wachsen. Kleinbäuerliche Strukturen, die letztendlich förderlich für die Artenvielfalt waren, wurden aufgegeben, da sie sich nicht mehr lohnten. Die Landschaft wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts radikal umgebaut und auf Produktivität getrimmt.

Eine der schwärzesten Stunden der EU war hier, als diese bis Mitte der 1970er Jahre Rodungsprämien für Streuobstwiesen auslobte, da sich diese unter den ökonomischen Gegebenheiten nicht mehr rentabel bewirtschaften ließen. Mit der Erfindung des Kunstdüngers durch Justus von Liebig bzw. die industrielle Herstellung desselben mittels des Haber-Bosch-Verfahrens Anfang des 20. Jahrhunderts wurde eine neue Ära der Landwirtschaft eingeleitet. (Brach-)Flächen, die zuvor nicht zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wurden, konnten nun mittels entsprechender Düngung in den landwirtschaftlichen Produktionsprozess überführt werden. Ein Segen für die Menschheit, der Startschuss für den Rückgang der Arten. Gedüngte und erst recht überdüngte Wiesen sind artenarm. Pflanzen, welche Stickstoff und Phosphat bevorzugen, werden nämlich gefördert, alle anderen Arten zurückgedrängt. Was bleibt sind Fettwiesen, die drei- bis viermal im Jahr gemäht werden können. Blühende Pflanzen gibt es nur noch wenige.

Einen großen Anteil an der Überdüngung haben auch die Industrieabgase, welche zum großen Teil aus Stickstoff bzw. Nitratverbindungen bestehen. Hinzu kam der Import von Tierfutter, der es erstmals ermöglichte, dass Landwirte viel mehr Tiere halten konnten, als die Fläche ihres Landes eigentlich versorgen kann. Die Folge davon war und ist eine Gülleflut, die auf den begrenzten landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr sinnvoll untergebracht werden kann. Ihrer eigentlichen Funktion als Dünger beraubt, werden die tierischen Exkremente heutzutage oft nur noch auf den Feldern verklappt. Zu viele Nährstoffe gelangen in den Boden, ohne dass sie umgesetzt werden können. Ausschwemmungen in die Gewässer, die zu Algenblüten führen, und Nitratanreicherungen im Trinkwasser sind die Folge.

Schlussendlich war es dann die Globalisierung bzw. die permanente Verfügbarkeit von hochwertigen Lebensmitteln zu allen Jahreszeiten aus allen Teilen der Welt, welche die letzten Reste der

Kleinbäuerlichen Strukturen hinwegfegten. Ein eigener Garten zur Gemüse- und Obstversorgung lohnte sich nicht mehr, also wurde er aufgegeben. Die ortsprägenden Streuobstwiesen fielen der Bauwut

der letzten Jahrzehnte zum Opfer. Das Obst, welches sie erzeugten, fand keine Abnehmer mehr, da Plantagenobst günstig und optisch ansprechender war. Bekam man nach der Währungsunion noch 20 bis

25 Mark für einen Zentner Äpfel (das war damals mehr als der Tagesverdienst eines Maurers!), so ist es heutzutage weniger als 1/20tel des damaligen Preises.

Der Satz „Früher war alles besser“ trifft wohl nirgendwo so zu, wie im Falle der Artenvielfalt. Allerdings ist ein Zurück zu den alten Kleinbäuerlichen Strukturen nicht möglich.

Die Situation in Deutschland ist derzeit die, das ca. 15 % der Landesfläche den Natura 2000-Schutzgebietsstatus haben, das ist mehr als die Gesamtfläche Hessens. Dies ist eine riesige Fläche, auf der die Natur einen besonderen Schutzstatus genießt. Natura 2000 umfasst hier die Fauna Flora Habitat (FFH)-Gebiete und die Vogelschutzgebiete. FFH-Gebieten fällt dabei die Aufgabe zu: „wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen“. D.h. die Voraussetzungen und der politische bzw. gesellschaftliche Wille, etwas für den Artenschutz zu tun, sind also gegeben. Doch warum gibt es trotz dieser Anstrengungen und Gesetze praktisch keinerlei Entspannung beim Artenschutz? Habitate, das heißt Lebensräume, verschwinden immer schneller, obwohl sie doch unter Schutz stehen? Wieso haben wir 75 % der Insektenmasse in den letzten 25 Jahren selbst in den geschützten Gebieten verloren? Die Antwort erfolgt im dritten Teil der Serie.

Dritter Teil: Artenschwund trotz enormer Schutzbemühungen oder warum verschwinden mehr und mehr Arten, wenn doch derzeit so viel wie nie zuvor für deren

Schutz unternommen wird?

Die Antwort ist nicht einfach, doch ist es offensichtlich, dass die Naturschutzverordnungen komplett am eigentlichen Ziel vorbeigehen. Die Hauptverursacher des Artenschwundes werden

ausgeklammert. So ist es z.B. bei Strafe verboten, Wildblumen zu pflücken oder einen Frosch zu fangen, um einem Kind zu zeigen, wie sich so etwas anfühlt. Den Menschen wird mittels unseres

Bundesnaturschutzgesetzes die Möglichkeit genommen, Natur im wahrsten Sinne des Wortes zu „begreifen“. Der Fehler ist, dass zwar die einzelnen Tiere geschützt werden, aber nicht ihre Lebensräume.

Wie zu Beginn erläutert, sind fast alle diese wertvollen Lebensräume durch den Menschen entstanden bzw. durch den dauerhaften menschlichen Einfluss in einen Zustand versetzt worden, der die große

Artenvielfalt erst ermöglicht hat. Überlässt man diese jetzt sich selbst, also der Natur, dann gehen sie innerhalb weniger Jahre verloren.

Eine der Hauptursachen des Artenschwundes ist nämlich die natürliche Sukzession d.h. die Natur holt sich mittel- und langfristig das zurück, was ihr der Mensch in der Vergangenheit genommen hat. Zum großen Schaden für die Artenvielfalt. Ein Beispiel sind z.B. die Weinbauterrassen am Mittelrhein oder der Mosel. Der Weinbau hielt die Täler offen. Es gab kaum Bewuchs, dafür viele Trockenmauern und unendlich viele wärmeliebende Pflanzen- und Insektenarten, die am Anfang der Nahrungskette für Reptilien und Vögel stehen. Diese Terrassen wachsen jetzt zu und von Artenvielfalt kann keine Rede mehr sein. Auch bei uns erleben wir diese natürliche Sukzession. Es sind hauptsächlich unsere Wiesen, die nur noch da gepflegt werden, wo man sie mit großen Maschinen bearbeiten kann. Steilere Stücke, Hanglagen und sogar ganze Wiesengrundstücke fallen der Verbuschung anheim. Ohne regelmäßige Mahd wachsen als erstes Brombeerhecken, Knöterich und Springkraut, aber auch Waldbäume wie Eichen, Ahorn und Fichten fassen schnell auf den Freiflächen Fuß.

Dies ist ein schleichender Prozess und Veränderung der Landschaft erkennt man erst dann deutlich, wenn man sich Filmaufnahmen oder Fotografien aus den letzten Jahrzehnten anschaut. Bei uns im Odenwald wachsen ganze Täler einfach zu. Haben sich die Bäume erst einmal etabliert, muss man sie aufwändig entfernen und viel schlimmer noch, meist steht der Naturschutz solchen Pflegeaktionen auch noch entgegen. Geradezu grotesk muten hier Aktionen von Kommunen an, welche die letzten Freiflächen aus Klimaschutzgründen auch noch mit Bäumen bepflanzen. Was in manchen Gegenden durchaus Sinn ergibt, ist z.B. bei uns eine Katastrophe für die Artenvielfalt. Der Wald breitet sich bei uns nämlich ohne unser Zutun aus. Im Gegenteil, er müsste eigentlich aus Artenschutzgründen zurückgedrängt werden. Deshalb sind Sturm- oder Borkenkäferschäden im Wald für unzählige Arten ein wahrer Segen. Auf den neu entstandenen Freiflächen pulsiert alsbald das Leben. Zumindest solange, bis der Wald wieder die Oberhand gewinnt, und das wird er im Laufe der Jahre mit Sicherheit tun. Wir sehen also, dass Naturschutz und Artenschutz zwei vollständig verschiedene Dinge sind und sich meist sogar gegenseitig ausschließen.

Vierter Teil: Welchen Beitrag leistet der Klimaschutz zum Artenschutz?

Doch wie sieht es nun mit dem über allem schwebenden Ziel des Klimaschutzes aus? Überall hört man Sätze wie: „Klimaschutz ist Artenschutz“, „Ohne Klimaschutz wird es zu einem großen Artensterben

bei uns kommen“, oder „Klimaschutz ist aktiver Naturschutz“. Zu allererst ist festzuhalten, dass bei uns mehr Arten vom wärmeren Klima profitieren als umgekehrt. Z.B. haben freibrütende Vögel

deutlich höhere Bruterfolge in warmen und trockenen Sommern, als in kalten und nassen. Auch profitieren viele Insektenarten wie die Europäische Gottesanbeterin, die Blaue Holzbiene, die

Wespenspinne und die Blauflügelige Ödlandschrecke vom wärmeren Klima. Alle diese Insekten kommen mittlerweile auch bei uns vor. Mehr und mehr Arten wandern zusätzlich von Sünden her ein, während

sich kälteliebende Arten in höhere Regionen zurückziehen bzw. nach Norden ausweichen.

Die Klimaschutzmaßnahmen die derzeit vorangetrieben werden sind unter anderem: Die Dämmung von Gebäuden, der Anbau von Energiepflanzen, der Ausbau von Solar- und Windenergie sowie die Verbrennung von Biomasse bzw. Holz. Dafür wurden in den letzten zwei Jahrzehnten deutschlandweit mehrere 100 Milliarden Euro ausgegeben, doch leider kaum ein messbarer positiver Klimaschutzeffekt erreicht. Für den Artenschutz jedoch, brachten sie enorme Kollateralschäden mit sich. So haben die jahrzehntelangen Bemühungen unsere Häuser wind- und luftdicht einzupacken den Lebensraum Haus – ja, den gibt es tatsächlich – für viele darauf angewiesene Tierarten unbewohnbar gemacht. Fledermäuse finden kaum noch Sommerquartiere und Vögeln wie dem Mauersegler und unseren Hausspatzen wird es unmöglich gemacht in und an solchen Gebäuden zu brüten. Geradezu katastrophal auf die Tierwelt wirken sich die Mais- und Rapsmonokulturen aus, die speziell zur ökologischen Energiegewinnung angelegt werden.

Etwa 20% der gesamten Ackerfläche Deutschlands wird inzwischen zur Energiegewinnung genutzt. Auf diesen Flächen wächst immer nur eine (Energie) Pflanze, alles andere wird weg- und totgespritzt. Auch die Windkraft fordert ihren Blutzoll in der Tierwelt. Alleine für Baden-Württemberg sind in den nächsten Jahren bis zu 2000 Windräder in Wäldern geplant. Manch Grüner Politiker sieht sogar ein Potential von bis zu 20.000 (!) Windindustrieanlagen in Baden-Württemberg. Unsre Heimat würde damit zu einem Industriegebiet umgewandelt werden, mit dramatischen Folgen für Mensch und Tierwelt. Der Lebensraum vieler geschützter Tierarten wie Schwarzstorch, Greifvögel und vieler Fledermausarten verwandelt sich großflächig in eine Industrielandschaft, in dem diese Arten auf Dauer nicht überleben können. Fotovoltaik Anlagen werden zunehmen auch auf Freiflächen gebaut. Ausgewählt werden vermeintlich minderwertige Flächen wie Ruderalflächen (Rohbodenflächen/Kultur- und Industriebrachen), ehemalige Mülldeponien oder auch Schwermetallrasen (meist entstanden aus dem Abraum des Bergbaus). Für den Laien ist es erst einmal unverständlich, dass gerade diese Habitate durchaus schützenswert sind. Doch gerade hier siedeln sich Arten an, die andernorts schon ausgestorben sind.

Schlussendlich wird immer mehr Holz im Namen des Klimaschutzes verbrannt. Wohlwissend, dass das Verbrennen von Holz mehr CO2 frei setzt als selbst die Verbrennung von Braunkohle und es Jahrzehnte dauert, bis nachwachsende Bäume das wieder ausgeglichen haben.

Derzeit explodiert der weltweite Handel mit Holzpellets mit fatalen Folgen für die Waldgebiete Osteuropas, Nordamerikas und auch der Tropen. Weltweit werden Urwälder kahl geschlagen um in umgerüsteten Steinkohlekraftwerken „klimaneutral“ verbrannt zu werden. Somit ist klar, dass Klimaschutz wie wir ihn betreiben niemals Artenschutz bedeuten kann, sondern Arten eher vernichtet, als sie schützt. Die positiven Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen auf den Artenschutz sind daher ein Mythos, der landauf und landab immer wieder – hauptsächlich von Profiteuren dieser Klimaschutzmaßnahmen - verbreitet wird.

Siehe dazu auch:

TAZ-Artenschutz und Klimakrise: Die Natur der Grünen

TAZ-Kritik an Dänemarks Klimapolitik: Holz, das den Wald zerstört

Spektrum - Wie Holzpellets die Wälder ruinieren

Welt - Die naive Sorglosigkeit der Holzpellets-Heizer

Deutschlandfunk: Holzpellets - Klimapolitischer Holzweg?

RobinWood - Desaster fürs Klima

Kalte Sonne - Die Mär von einer klimaneutralen Pelletheizung

Business Insider - Aufruf von mehr als 500 Wissenschaftlern: Verbrennt kein Holz

Naturwald Akademie: Ist Holz die neue Braunkohle?

Klimareporter- Deutschland rodet in Rümänien mit

Klimareporter-Pellets mit schmutzigem Geheimnis

Epple-Das Programm von Bündnis90/Die Grünen: Waldvernichtung durch Windkraft

Tagesanzeiger - Heizen mit Holz - eine dumme Idee

Zeit-Wälder, verheizt im Namen des Klimas

Novo-Warum Erneuerbare Energien das Klima nicht retten

Spektrum - Windenergie -Streitfall Rotmilan

Nabu - Negativer Zusammenhang zwischen WKA-Dichte und Bestandstrends

Stern - So haben Windkraftanlagen in Indien die Raubvögel dezimiert

Welt - Mehr Rotmilane durch Windkraftanlagen getötet als bekannt

Das Erste - [W] wie Wissen. Wie gefährlich sind Windkraftanlagen für Vögel und Fledermäuse?

Johannes Fink für LeO e.V.

Geplante Aktivitäten für 2023

Fortsetzung und Intensivierung der

-

Kooperation mit der "Waldwende Bewegung"

- Zusammenarbeit mit Vereinen und Bürgerinitiativen mit ähnlichen Zielen

- Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen und Infostände)

- Zusammenarbeit mit politischen Parteien und Institutionen

- Aktiver Artenschutz

Fortführung regelmäßiger Infoveranstaltungen zum Thema:

- Sachstand und Entwicklung Windindustrie

- Alternativen zur Unterstützung des Klimaschutzes

Projekte:

- Aktiver Artenschutz

-

- Maßnahmen zum Insekten- und Vogelschutz

- Kartierung und Dokumentation von Vorkommen schützenswerter Arten

- Geführte Themenwanderungen

- Heranführung von Kindern an das Thema Natur- und Artenschutz

-

- Bau von Nistkästen

-

Basteln von Vogelfutterglocken (Weihnachtsmarkt)

- Hochbeete im Kindergarten

Die Infotafel des Vereins Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach e.V. wurde von der Bevölkerung angenommen. Es wird regelmäßig besucht, Informationen gelesen und es gab auch bereits die ersten Aufnahmeanträge durch die angebrachten Flyer.

Neues vom Schwarzstorch

Inzwischen sind auch die Schwarzstörche zurückgekehrt und wurden rund um das Steinach- und Ulfenbachtal gesehen. Bitte melden Sie uns dringend Schwarzstorchsichtungen unter Angabe der Temperatur, des Wetters, der Flugroute und falls möglich mit einem Foto, an

=> lebenswerter-odenwald@posteo.de

Vielen Dank

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Mitarbeit oder Spenden auf das Konto:

Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach e.V.

Volksbank Kurpfalz eG, Heidelberg

BIC: GENODE61WNM

IBAN: DE67 6709 2300 0033 3047 22